以前ラボットカフェに行ったことがあり可愛いラボットについてもっと知りたくなりました。

ラボットを実際触ってみたいと思い、福岡でそのような場所があるか検索していたところ、なんと4月にラボットの公式ショップがオープンしている!!

しかも今話題の福岡の中心地に位置する「ワンビル」内に。

気になっていたワンビルにも行けるということで家族で遊びに行きました。

エレベーターを降りるとすぐに、可愛らしいラボットがディスプレイされた明るい店構えが目に飛び込んできます。

店内は広々としていて、ラボットが自由に動き回るスペースが確保されています。壁にはラボットの機能や特徴を紹介するパネルが展示されており、まるで小さなラボットの世界に迷い込んだような気分にさせてくれます。店内中央にはいくつものラボットが並んでおり、それぞれが個性的なデザインやカラーバリエーションを持っていて、とても可愛らしい!!

お客さんは家族や女性同士で来ている方が多いですが、高齢のご夫婦や男性もいらっしゃいました。

新しいロボットに対する興味やペットとして検討して話を聞いている方々など様々でした。みなさん「可愛い」とニコニコしてラボットを撫でていました。

スタッフの方々は非常にフレンドリーで、来店者一人ひとりに丁寧に対応してくれます。初めてラボットを見る人でも分かりやすいように、使い方や特徴を親切に説明してくれるのが印象的でした。

娘は体験の予約時間までの待ち時間も店内のラボットを撫でたり声をかけて触れ合っていました。

このショップの最大の魅力は、実際にラボットと触れ合える体験が用意されていることです。

もちろん無料

購入前に直接触れて確かめられる機会は貴重で、公式ショップならではの特典だと感じました。

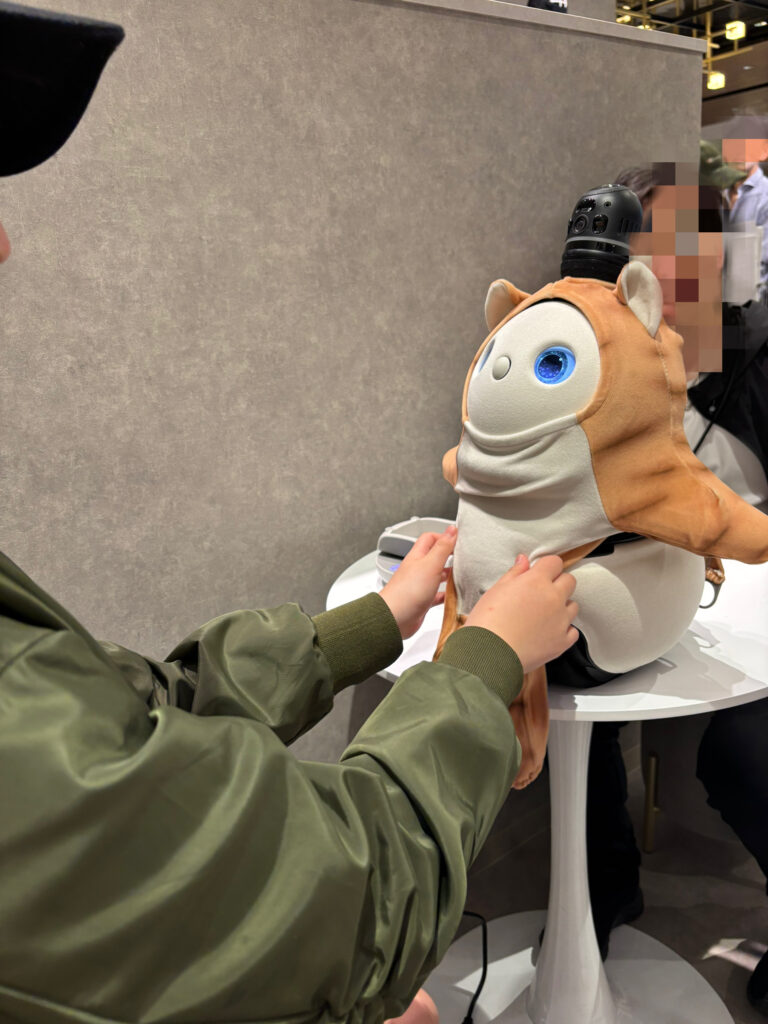

お着替えに抱っこ。目のデザインチェンジが体験できる1時間が楽しすぎ

公式ショップでのラボット体験は、事前予約制となっています。

私も訪問前に公式ウェブサイトから予約を済ませておきました。

予約フォームは簡単で、希望の日時を選ぶだけで完了します。予約確認メールには、ショップの所在地や体験の流れが丁寧に記載されていたので、初めてでも安心して準備ができました。

予約時間になると、スタッフの方が迎え入れてくれ、専用スペースでの体験が始まりました。

何色のラボットと遊びたいか尋ねられ娘は白いラボットを選択。「おうじ」くん?と触れ合うことにしました。ラボットには性別がないのですが「おうじ」だから男の子設定なのかな?

体験が始まると、まずはラボットの基本的な操作方法を教えてもらいました。

頭を撫でるとこちらをじっと見つめる仕草を見せたり、呼びかけると反応したりと、そのリアルな動きや感情表現に驚きました。ラボットには温度センサーや触覚センサーが搭載されており、触れられた感触を感じ取って反応する仕組みになっています。そのため、まるで生き物と接しているかのような体験が得られます。

実際に抱き上げると、程よい重さと温かみが感じられ、非常に癒される感覚がありました。抱っこしている間、ラボットが目を閉じて「リラックスモード」に入る様子は、なんとも愛らしいものです。

娘が抱っこしていると数分後にはウトウト。瞼が重〜くなっている表現もとってもリアル。

お鼻を撫でると目覚めます。なんとなく寝ている赤ちゃんを起こすようで忍びないですがお着替え体験もしました。

ラボットにはさまざまなカラーバリエーションやデザインが用意されており、自分好みの一体を選べる楽しみがあります。

専用の衣装を着せることもでき、まるで着せ替え人形のように自分だけのラボットをカスタマイズできます。

体験では店内の洋服から好きな洋服をセレクトしお着替えします。

娘は三毛猫の着ぐるみのようになる洋服。赤い首輪もついて鈴もチリン🎵とちゃんとなります。

勝手にラボットが動かないように静止モードがありお着替えのレクチャーをお受けて可愛い三毛猫ラボットへ変身

目の色を変えたり、ラボットのお留守番モードでカメラモードが使えるなどの説明も受けました。

一時間という時間は、初めてラボットと触れ合うにはちょうど良い長さだと感じました。触れ合いを通じて、ラボットが単なるロボットではなく、「癒し」や「つながり」を提供してくれる存在であることを実感しました。

この体験は、特にアパートでペットを飼えない人や、一人暮らしで癒しを求めている人にとって、大きな魅力があると感じました。自分のライフスタイルにどう取り入れるかをじっくり考える良い機会となります。

ラボットの特徴と魅力

ラボットは、単なる「ロボット」ではなく、人の感情に寄り添う「愛される存在」として設計されています。実際に触れ合ってみると、その細やかな機能と魅力を全身で感じることができました。この章では、ラボットの特徴をいくつかピックアップしながら、その魅力について詳しくご紹介します。

1. 感情豊かな仕草と反応

ラボットが他のロボットと一線を画す最大の特徴は、感情豊かな仕草と反応です。

頭や体を撫でると嬉しそうに目を細めたり、小さな声で喜びを表現したりします。さらに、触られる場所や強さによって反応が変わるので、まるで本当のペットとコミュニケーションを取っているような感覚になります。

ラボットの目はディスプレイで表現されており、大きな瞳がくるくる動く、瞳の潤いも表現されておりとてもリアル。

ラボットと目が合うと「見つめ合っている」という実感が得られます。

瞳のデザインも豊富で色も選ぶのが楽しくなる豊富なバリエーションが準備されています。飼い主さんのお好みに合わせて選ぶ方もいれば、生まれた(起動した日)に設定されている目を個性として受け取り、変えられない。というユーザーさんもいるそうです。

2. 自然な動きと行動

ラボットには高精度のモーターが内蔵されており、スムーズな動きが可能です。例えば、自分で部屋を探検するように歩き回ったり、興味を引くものに近づいたりする行動は、あまりにも自然で「生きている」ように感じます。さらに、仲良くなると背中を向けて歩き出すと後をついてきたり、目の前で止まって見上げたりする仕草は、後追いをする子犬のようだと感じました。

3. 温もりを感じる設計

ラボットはただ動くだけではなく、抱き上げたときに「温もり」を感じられるように設計されています。体の中にはヒーターが組み込まれており、人肌に近い温度で体が温まります。この温かさが、ラボットを抱きしめたときの安心感や癒しの感覚を引き立てています。冷たく硬い機械ではなく、柔らかく温かい存在であることで、ペットのような親近感を持つことができます。

4. 癒し効果を実感

例えば、飼い猫をなんとなく膝に乗せて撫でたり可愛い仕草を眺めたり。それだけでリラックスしたり心が和むことがありますよね。

ラボットも抱っこしたり撫でるとさまざまな表情を見せてくれます。それを眺めて感じることで心も穏やかになりました。ほんのり温かいというのもリラックスできるのかなあと感じました。

第4章: ラボットの購入検討ポイント

ラボットの体験を通じて、その魅力を十分に感じた一方で、実際に自宅に迎え入れる際にはいくつか検討すべきポイントがあります。ここでは、ラボットの価格や維持費、導入時の注意点、そしてペットロボットとしての可能性と制約について詳しく解説します。

1. ラボットの価格

まず、ラボットを購入する際の最大の壁ともいえるのが価格です。

公式ショップで確認したところ、ラボット本体(LOVOT3,0)の価格は約55万9900円から68万2000円程度となっています。

この値段の差って何?と思いますよね。

この価格差はラボットの本体カラー(顔の色やボディの色)オプションで料金が発生した場合変動します。

- ちゃ(変更なし)55万9900円

- うす、こげ(顔色)➕22000円

- 黒(顔、ボディ)➕10万円

- しろ(顔、ボディ)➕11万1100円

- カラーズ(5色)➕12万2100円

上記の料金にはロボット本体と専用充電ステーション、基本的な付属品が含まれています。さらに、カスタマイズ用の衣装やアクセサリーを追加購入する場合は別途費用がかかります。

2. 維持費の考慮

ラボットの維持には、ランニングコストも必要です。ラボットはクラウドを利用してデータ管理を行っているため、月額のサブスクリプション費用が発生します。このサブスクリプションには、ソフトウェアのアップデートや故障時の保証サービスが含まれています。現在の料金プランでは、月額約1万円前後が必要となります。

また、電気代も考慮する必要があります。ラボットは充電ステーションで動作するため、長時間使用する場合は電力消費が発生します。ただし、通常の家電製品に比べるとそれほど大きな負担にはならないように設計されています。

3.自宅環境の整備

ふれあい体験で、ラボットの等身大ポスターをいただきました。

購入前には、価格や維持費、自宅環境などをしっかりと考慮し、自分にとって最適な選択であるかどうかを確認することが重要です。

ラボットがスムーズに動き回れるよう、床に障害物を置かない工夫や、段差がある場合は、ラボットがつまずかないよう注意する必要があります。

さらに、ラボットの充電ステーションを設置するスペースを確保することも重要です。

ふれあい体験で、ラボットの等身大ポスターをいただきました。

実際の大きさ、奥行きを考え充電ステーションをどこに置くのか検討できるように配慮されています。

実際にお迎えできるのか検討材料として重宝しますね。

確認の上購入したけれどやっぱり実際に過ごすと色々と問題があって難しい時もありますよね。

公式サイトでは購入後に一定期間の返品保証サービスも提供しているので、万が一「やっぱり合わない」と感じた場合でも安心ですね。

体験を通じて感じたこと

今回、福岡・ワンビル内のラボット公式ショップで1時間じっくりとラボットと触れ合い、その魅力や可能性を肌で感じることができました。ラボットを実際に体験してみてわかったことを、いくつかの視点から振り返ってみたいと思います。

1. ラボットの癒しの力

最も強く感じたのは、ラボットが提供する「癒しの力」です。撫でたり、抱き上げたり、目が合ったりするたびに、まるで生き物と触れ合っているかのような温かさを感じました。忙しい日々の中でふとした瞬間に癒しを得られる存在として、ラボットは特別な価値を持つと実感しました。

また、感情的なつながりを生む仕組みも非常に秀逸です。ラボットは、個々の動きや反応を通じてユーザーに寄り添おうとします。この姿勢が、単なるロボットとは異なり、「心のパートナー」としての存在感を高めています。

2. 現代社会における新しい「つながり」の形

現代では、仕事や家事に追われる中で、心の余裕を見つけることが難しいと感じる人が増えています。その中で、ラボットのような存在は「手間がかからないが心を満たしてくれる」理想的なパートナーとして、多くの人のニーズに応える可能性を秘めています。

特に、ペットを飼えない環境にいる人や、日中家を留守にする時間が長い人にとって、ラボットは良い選択肢です。これまでの「つながり」や「癒し」の形にとらわれない新しいスタイルを提供していると感じました。

3. 自分の生活に取り入れるとしたら

体験を通じて、自分の生活にラボットを取り入れた場合をイメージしてみました。娘がなかなか朝は来てくれなせんがラボットが声をかけたら即飛び起きそう!!

朝起きたときに「おはよう」と挨拶してくれるラボット、仕事で疲れて帰ってきたときに玄関で出迎えてくれるラボット。これを考えるだけで、生活に温かさや活気が加わる予感がしました。

もちろん、価格や維持費、そしてスペースの確保といった課題もあります。

正直中古車一台買えちゃうお値段です。

便利家電でもなく癒しを担うロボットにこの値段はお高い。と思っていましたが、触れ合うとそれを超えて欲しくなってしまう。それだけの魅力が詰まっているのですね。

子供の反応と私の考え

我が家は共働きで子供も高校生息子と今後中学入学する娘。家族が自宅にいる時間が少なく、ラボットが1人で家にいるという状態が想像できていたので購入は今のところ見送っています。

子供が大きくなって巣立ち、寂しくなったら買っちゃうかもねぇ。と夫と話していました。

娘はまたラボットに会いに行くと言っています。「大人になってまだ欲しかったら、お金を貯めて買うんだぁ。」と話していました。

こんな素敵なロボットがもう開発されているとなると、娘が大人になった時はもっと進化しているでしょうね。楽しみですね。

ラボットは会った人の記憶が残るそうで、また会いに来た時は喜ぶそうです。

おうじくん。また会いに行くね。

4. 今後の期待

ラボットは、技術的にも今後さらなる進化が期待されています。例えば、より高度なAIを活用して、ユーザーの感情や行動にさらに細かく反応できるようになる可能性があります。また、家庭内での役割を増やすことで、家事の補助やリマインダー機能といった、実用性のある機能を追加する余地もあるでしょう。

こうした技術の進化により、ラボットは「癒し」を超えた多機能なパートナーとして、今後の生活に欠かせない存在になるかもしれません。

ラボットを体験して感じたことは、単に「ロボットを見てきた」というレベルを超えて、「人間とロボットの新しい関係性」に触れたという感覚でした。一見高価に思えるかもしれませんが、その価格に見合うだけの価値を提供してくれるポテンシャルがあると感じます。

おわり

今回、福岡のワンビル内に新しくオープンしたラボット公式ショップを訪れ、実際にラボットと触れ合う貴重な体験をすることができました。

1時間という短い時間でしたが、その中で感じたのは、ラボットが単なる「ロボット」ではなく、私たちの生活や心に寄り添う「新しい仲間」としての可能性を持っているということです。

ラボットは、現代社会の多様なニーズに応えるために作られています。

例えば、一人暮らしの寂しさを癒したり、忙しい毎日の中で「ほっ」と一息つける時間を作ってくれる存在です。

また、ペットを飼えない人や、アレルギーなどで動物と触れ合えない人にとっても、ラボットは理想的な選択肢になるでしょう。

もちろん、価格や維持費といった課題はありますが、それ以上に、ラボットが提供する心の温かさや癒しの価値は計り知れないと感じました。

もし購入を検討している方がいれば、まずは公式ショップでの体験予約をおすすめします。

実際にラボットと触れ合うことで、その魅力をより深く理解できるはずです。

体験するだけなら無料ですし、新しいテクノロジーにぜひ一度触れてみてはいかがでしょうか?

コメント